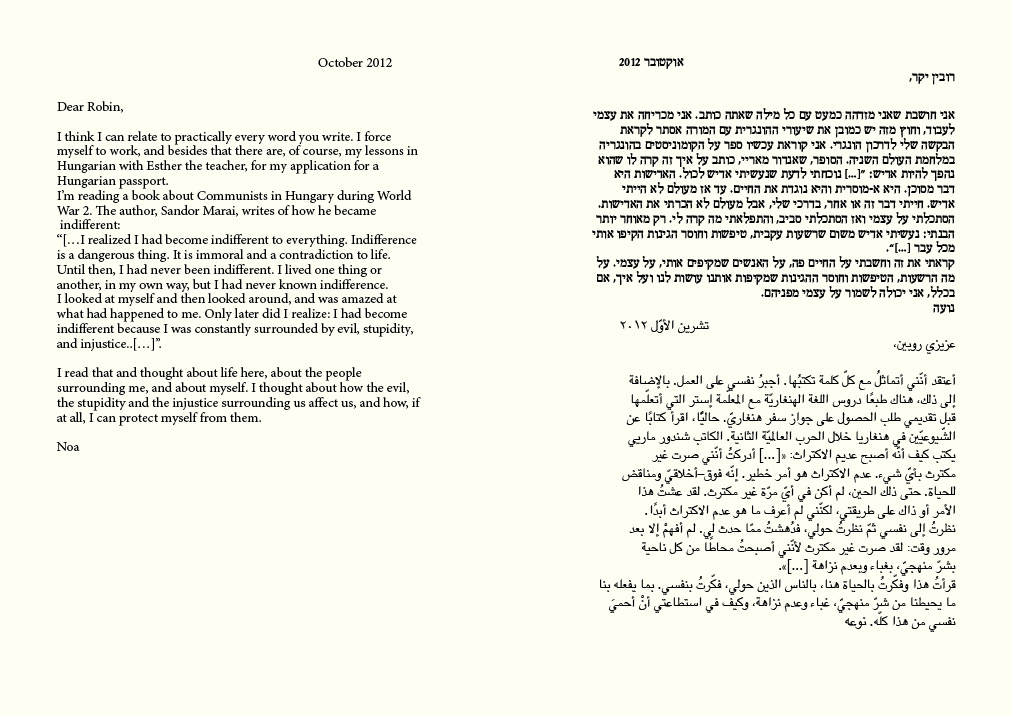

Un corpus di 312 pagine, una storia densa di fotografie tutte datate 2000-2014 (e di lettere – in Arabo, Ebraico, Inglese) racconta al mondo come il conflitto israeliano – quella sanguinosa ed infinita guerra in atto in un territorio/miniatura sacro per le tre principali religioni monoteiste – permei sia le persone sia il paesaggio in un modo sottile e persistente. Nel modo che ‘l’assurdo diventa normale’.

Parliamo di un libro fantastico, il suo titolo è Hush (Sternthal books, ISBN 9780992133733) e quel che segue è la storia della sua autrice, Noa Ben Shalom (1971).

Noa studia nella stessa scuola dove si diploma un’altra storia che Slow Words vi ha raccontato di recente, Omer, e viene dalla stessa terra, Israele, come Nir di cui abbiamo pubblicato poche settimane fa, e di un’altra pubblicata l’anno scorso – quella di Alon. Scoprirete leggendo che abbiamo anche raccontato la storia, assai giramondo, dell’editore che Hush ha messo al mondo, Ian.

Ci siamo innamorati di come Noa racconta le cose. Tutte le cose.

La tua storia in poche righe

Sono nata in un sobborgo di Tel Aviv. La mia infanzia e la mia adolescenza sono state felici, convenzionali. Dopo aver finito il mio servizio militare, ho iniziato a studiare fotografia alla Bezalel Art Academy a Gerusalemme. Come ebrea israeliana, la mia vita da studente è stata buona, anche se c’era molta violenza a Gerusalemme, ma a me sembrava ancora fosse possibile una sorta di coesistenza, almeno per un breve momento. Certo, se eri un Palestinese la vita era – e lo è ancora – molto differente, ma a quel tempo potevo andare a Betlemme e Ramallah o a Gerusalemme Est senza problemi, anche solo per uscire con gli amici. Nel corso del mio ultimo anno di studi, scoppia la Seconda Intifada. E con essa la violenza e la realtà aggressiva entrano a far parte della mia sfera privata. Inizio a fotografare ancora di più i miei dintorni: ricordo che andavo ai check point e in West Bank, ho cercato di immaginare e di raccontare cosa succedeva.

Per la laurea, decido di comprare spazi pubblicitari in oltre 60 stazioni di bus di Gerusalemme e di presentare le fotografie che avevo scattato durante la Seconda Intifada nello spazio pubblico. Era l’estate del 2001, Gerusalemme e la West Bank stavano, letteralmente, sanguinando e a me sembrava assolutamente inutile mostrare le immagini su un muro bianco dell’accademia. Le foto parlavano di una sorta di impotenza in cui sembravamo tutti immersi. Ed inoltre non mostravano mai una violenza diretta, piuttosto tentavano di creare una sottile irritazione: invece di una pubblicità della Coca Cola all’improvviso i viaggiatori si trovavano di fronte a un palestinese, ritratto in modo umano e non come un terrorista; oppure di fronte a un soldato, che stava in piedi debole a un checkpoint, senza sapere esattamente cosa ci facesse lì.

Quel momento nel mio lavoro ha decisamente segnato l’inizio del viaggio che ho preso, che (per ora) si è concluso nel libro, Hush, Israel Palestine 2000-2014.

Il modo che hai scelto di raccontare un soggetto (in questo caso una guerra senza fine) – forse questa mia impressione è più forte, dato il soggetto! – mi sembra inventare una nuova semantica nella fotografia di guerra: arricchita da una vera passione nel mettere insieme il personale e l’universale, il locale ed il globale, il super privato ed il totalmente pubblico, il laicismo e l’ortodossia. Il tutto lontano dalla prova del sangue.

Le parole per te non sono assolutamente un mero titolo per le foto o per un progetto artistico; sembri scolpire con le parole esattamente come fai con il paesaggio quando lo comprendi nelle foto!

Perché hai scelto un registro così inusuale? Ti sei ispirata a un maestro?

E’ perché sei nata lì e quindi non sei neutrale abbastanza con il soggetto?

Negli anni ho preso due decisioni importanti riguardo il mio lavoro.

Una è quella di indugiare con il soggetto e con le immagini. La maggioranza delle foto che sono nel libro non sono mai state pubblicate o mostrate. Perché c’è qualcosa di talmente così aggressivo nella vita di ogni giorno in questi luoghi, che le persone sono talmente forzate a una specie di reazione immediata, a scegliere da che parte stare, ad avere una determinata opinione. E’ importante per me distanziarmi dal momento in cui le immagini sono state scelte.

Non ero interessata a creare un ‘reportage’ – le agenzie di news lo fanno meglio di me. E’ qui che forse sta la differenza tra il fotogiornalismo e la fotografia documentaria. Le mie foto hanno a che fare con eventi che accadono ma non li raccontano, aspirano a trovare un momento di introspezione e di descrivere una condizione fisica e mentale.

Un’altra scelta che presi fu di smettere di lavorare (come metodo, intendo) con il formato della serie fotografica: è accaduto che stavo fotografando nelle Alture del Golan e ho visto qualcosa nel paesaggio che avevo già visto prima – una sorta di resto di una vecchia guerra – e che avevo fotografato nella Striscia di Gaza. In quel momento ho capito che le mie foto erano tutte parte di un grande progetto più che di una o più serie. Quindi collezionavo e catalogavo ogni immagine nel mio archivio, aspettando il momento giusto in cui la massa di immagini avrebbe formato il corpus di un lavoro che echeggia la mia esperienza in questo posto, e la storia di questo conflitto. Una guerra ingestibile, che non sembra finire mai.

La sua tragedia risiede proprio nella banale realtà quotidiana. Dovunque sia andata con la mia macchina, ho trovato una ferita sanguinante, una lacerazione nel paesaggio, nell’architettura e nelle persone di questa terra. Non è il momento in cui un razzo colpisce la casa o l’inizio di una rivolta che mi preme ma come si ricostruisce la vita, ora e sempre, quando la polvere degli eventi violenti si siede.

La tua prima reazione quando hai saputo che il tuo primo libro è stato selezionato per Paris Photo all’ Aperture Foundation Book Prize? Ci puoi dire anche della reazione del pubblico alla fiera e anche, adesso, dopo i primi mesi di pubblicazione?

Ho avuto l’opportunità di presentare il libro in Israele, New York e un po’ a Parigi.

E’ stato molto interessante vedere come il libro sia stato accolto fuori da Israele e dalla Palestina.

Sono stata fortunata ad aver incontrato persone dei paesi vicini (come il Libano, gli Emirati Arabi) che non ho la fortuna di incontrare in Israele. E’ stato commovente vedere che Hush è capace di attraversare i confini della politica, e creare uno spazio per l’introspezione ed il dialogo. Ho ricevuto tanti commenti, molte persone che hanno dimostrato un interesse genuino per il tono della pubblicazione, che è saldo nella sua discrezione.

Il nostro viaggio a Off Print Paris e a Paris Photo è stato violentemente interrotto dai sanguinosi attacchi terroristici a Parigi. Era come se tutto quello narrato nel libro – la fragilità della vita, la violenza, la vita fatta a pezzi e poi rimessa insieme – colasse fuori dalle pagine e entrasse nella vita della bellissima Parigi.

Qual è la tua posizione sull’intifada attuale, quella che chiamano intifada dei coltelli, come cittadina e come filmmaker?

Questo stadio della rivolta troverà forse spazio nel primo film documentario che stai girando e dirigi con un collega olandese, Geert Van Keteren, intitolato The Movie After the Cease Fires?

La violenza attrae (più) violenza e ovviamente sposta il centro dell’attenzione da dove invece si dovrebbe mettere, cioè come risolvere questo conflitto e come finire l’occupazione e come ricostruire la fiducia, le relazioni tra questi due popoli.

Il mio documentario si concentra sulla scoperta delle radici di perché la pace qui sia così elusiva. Se si guarda alla storia del conflitto, si vede quale incredibile ammasso di forze straniere abbia tentato di risolverlo: diversi presidenti americani e diversi leader dell’Unione Europea, insieme ad un numero incredibile di ONG locali e straniere che lavorano sul terreno. E qui ancora ci sono semi ostinati di rifiuto all’arrendersi al concetto di pace. Il nostro documentario cerca di raccontare la psiche e l’anima di questa terra, di ritrarre cosa motiva questo conflitto infinito.

E’ difficile e quanto iniziare e continuare a lavorare come fotografa indipendente nella tua città e/o in generale?

Penso sia difficile ovunque nel mondo.

Specificamente qui, direi che la situazione politica aggiunge difficoltà a difficoltà.

Le priorità dei budget non sono certo la cultura e l’arte e questo si collega anche al fatto che Israele è un paese giovane senza una lunga eredità culturale o tradizioni. Adesso abbiamo un governo di estrema destra al potere che cerca di controllare e censurare i contenuti culturali. L’atmosfera è molto brutta: attivisti di destra fanno campagne per bandire film o spettacoli teatrali con il motivo che sono anti-israeliani. Recentemente la Tel-Aviv Cinematheque ha tenuto un Nakba film festival ed il ministero della Cultura li ha minacciati di tagliare i fondi culturali. Penso che questo sia veramente preoccupante e già vedo le istituzioni culturali auto-censurarsi per evitare di perdere i loro budget ed il supporto pubblico.

Il traguardo più importante che hai raggiunto da quando hai iniziato a fare la fotografa?

Per adesso è il mio libro, certo. E’ anche una disamina di un periodo di vita molto importante: il mio viaggio individuale nel passato e nel presente collettivi del posto in cui vivo.

Cosa ti da la tua città e viceversa?

Ho vissuto per gli scorsi dodici anni a Giaffa, che era una città separata prima della nascita dello stato di Israele e oggi è parte di Tel Aviv dove i palestinesi e gli israeliani vivono assieme. Mi piace vivere qui. E’ stata una scelta conscia, non mi sono spostata qui perché ho trovato un appartamento carino ed economico: è importante vivere in un luogo che contiene l’insieme delle persone di questa terra e Giaffa offre ancora tutto questo. Ha certo le sue complessità e sensibilità. Io cerco costantemente un dialogo con i miei vicini, come ebrea israeliana, cercando di esaminare come possiamo vivere insieme. E’ attraverso le interazioni giornaliere, come ad esempio fare pratica di Arabo con i negozianti della mia strada, che imparo, molto, della cultura e della vita in questa città.

Le tue passioni culinarie?

Adoro cucinare e mangiare. In cucina da poco c’è anche un mixer, che sognavo di avere da anni. Quindi, da poco, sono concentrata sulle ricette che richiedano il suo utilizzo. La prima è stata il pesto che viene dalla pianta di basilico che cresce sul mio balcone. Il cibo e la cucina sono sempre ottime scuse per incontrarsi incontro a un tavolo con amici ed amati.

Il giorno dopo gli attacchi di Parigi, ci siamo riuniti con alcuni amici per una cena. Volevamo solo non restare soli in quel momento. E il concetto di cibo di conforto divenne assai letterale quella sera. Una settimana dopo Parigi, ci siamo di nuovo riuniti, quasi le stesse persone. Ho cucinato esattamente lo stesso cibo di quella sera – semplici patate, pollo e insalata. Ero grata che potessimo essere di nuovo insieme.

La tua bevanda, o vino, preferiti?

Mi piace in genere bere vino, d’estate il bianco, Orvieto Classico, o il Rosato. E d’inverno bevo vino rosso, ci sono alcuni produttori locali che adoro, cerco sempre di non comprare vino prodotto da cantine che si trovano nei territori occupati.

Il libro e la musica con te in questo momento, ed in particolare dove si trova il libro?

Sto leggendo due libri adesso, quello che sta vicino al mio letto è di Stefan Zweig, the World of Yesterday.

Il secondo è vicino alla mia scrivania ed è un catalogo comprato a Parigi, a Le Bal, Images of conviction, The construction of Visual evidence, quello che poi ha vinto Paris Photo come Best Catalogue of the Year.

Come vivi lentamente se ti piace farlo in una città come la tua?

Sebbene nelle vite moderne pare si debba combattere per vivere lentamente, penso che Giaffa offra la possibilità di essere un po’ fuori da questa sorta di corsa dei topi: ad esempio preferisco sempre fare la spesa in piccoli negozi, e l’ultima volta che sono stata in un supermercato è stato svariati anni fa. Adoro anche le interazioni con i negozianti, adoro camminare nel quartiere e adoro trovare il tempo per farlo. Un’altra attività che mi tengo stretta è sognare ad occhi aperti, può essere un’ora o tre ma anche solo cinque minuti. Lì non faccio niente altro che sognare.

Un talento che hai, uno che ti manca

Sono molto brava a produrre, a iniziare progetti e vederli attraverso il loro completamento. Tuttavia desidererei essere una donna d’affari migliore.